目次

顎関節症とは 当院は顎関節専門の認定治療院です 治し方 お客様の声 ビフォーアフター 原因 症状 顎関節症とかみ合わせ

顎関節症

このような症状はありませんか?

- 口が大きく開けれない

- 口をかけようとすると痛みがでる

- 口を開けようとするとカクンと音がする

- 硬いものが食べれない

- 歯ぎしりや食いしばりの習慣がある

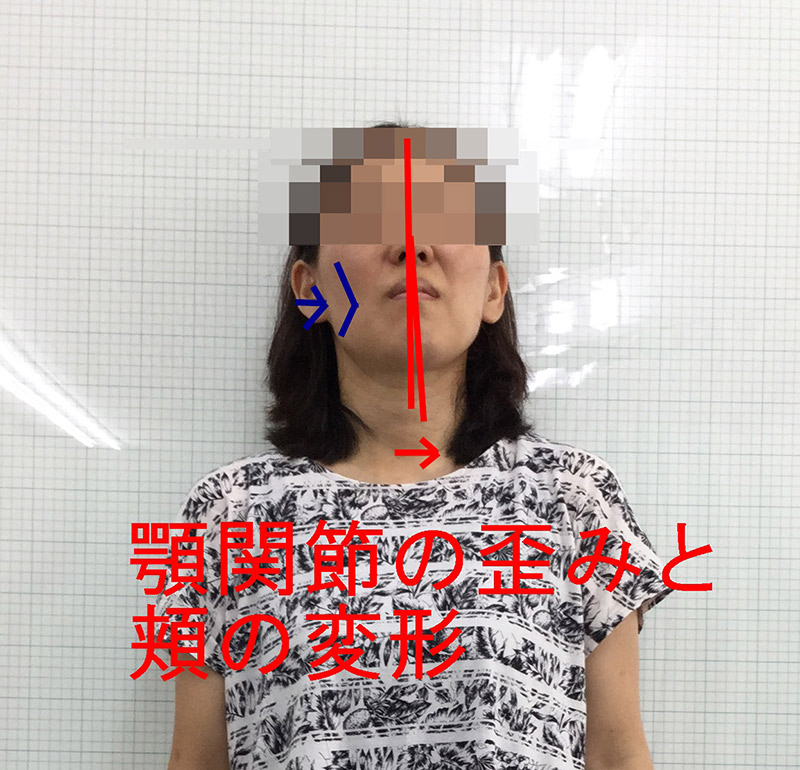

- 顔のゆがみが気になる

あなたがこのようなことが気になっているのなら

- 硬いものを気にせず食事したい

- 顎のゆがみを少なくし、顔をまっすぐにしたい

- 歯科でマウスピースを付けているが他に方法はないのか

- 夜の歯ぎしりをなくしたい

- 疲れると歯が浮く感じをなくしたい

当院の施術方法を参考にしてください

顎関節症とは・顎関節症について

顎関節症の代表的な症状は、

「あごが痛む(顎関節痛・咀嚼筋痛)」

「口が開かない(開口障害)」

「あごを動かすと音がする(顎関節雑音)」

の3つです。 日本顎関節学会の文献による

顎関節痛・咀嚼筋(そしゃくきん)の顎のえらが張っているところや顎の付け根、耳の前の痛みがあります

開口障害とは口を大きく開けることができないことで、食事をゆっくりでないとかめない、痛くてできないなど

顎関節雑音とは食事の際に口を動かし噛むと顎の関節(耳の前)にカクンと音がすることです

思い込み違いに、虫歯や歯茎の痛みとは違います。歯や歯茎の痛みも三叉神経の痛みですが、顎関節症の痛みは関節の痛みや咀嚼筋(そしゃくきん)と言われる顎を動かす筋肉や靭帯半月板の不調からくる痛みです

顎関節症は何科に行けばいいのか

矯正歯科ですべて解決すると思ってませんか

顎関節症の一般的な方法として矯正歯科で歯のかみ合わせ、マウスピースで様子を見るのが保険診療では一般的です

歯のかみ合わせも詰め物を削ったりして余分な歯を削ることにもなりかねません

顎関節に負担の掛かり痛みとなっている理由は歯だけの問題ではありません

矯正歯科では歯の問題は対応できますが、顎関節症に他の問題があれば歯の対処をしても問題解決にはならないことが多いのです。

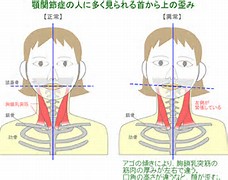

顎関節症には首のずれや頭のゆがみ、ストレス、など影響します。

顎関節周りの筋肉や靭帯・関節円板を調整してゆきます。

専門的な施術になるので一般的には初歩的な顎関節の施術を受けられて方も多いのではないでしょうか。

顎を動かす筋肉や靭帯は口の中を施術することになります。

痛みも少なく刺激も少ないように調整しています。

当院は顎関節専門の認定治療院です。

顎関節症となると口腔歯科でマウスピースをして、歯のかみ合わせをよくするのが一般的かもしれません。

しかしこれでは、根本の原因解決にはならないことが多いのではないでしょうか。

かみ合わせを合わせるために余分な歯を削るなどしてませんか、

それでかみ合わせは一時的によくなっても関節周りの状態が悪ければまたかみ合わせ悪くなります

顎関節は脳神経のも近いため三叉神経痛など痛みを非常に感じやすくなっています

痛みのあまり顎関節の手術などに高額の金額をかけ結果は思わしくないなどもあります

顎のゆがみや口の開け閉めには顎関節の歪みや顎の周りの筋肉が大きく影響しています

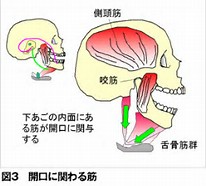

口腔内は複雑に筋肉や関節が働いています。

咬筋、内側翼突筋、外側翼突筋、側頭筋など、顎を動かすには代表的な筋肉ですが、口腔内には細かな靭帯や筋肉が舌口腔にあり顎のバランスを取っています。更には首や骨盤の歪みも関係します

- その筋肉や関節を顎関節矯正整体でよくなることもあります

-

顎関節の首や頭蓋などが大きく影響します。

マウスピースをいつまでも続けるのも少し考えてはいかがでしょうか。

関節円板や顎関節は無理な使い方を続けると骨が変形したり関節事態も変形します。

気になりだしたら早めに施術すること、専門医での検査を進めます。

顎関節症はどこでよくすればいいんかわからない人が多いのでしょう。

自覚がない人も良くあります

顎関節症の治し方

歯科矯正で歯並びが原因として歯を削る、詰め物を変えるなどは原因の一つで以前は主流でしたが、できるだけ歯を削らない方法で顎関節症の治療に取り組むのが最近の見解です

※日本顎関節学会より

矯正歯科では歯のかみ合わせの問題からマウスピースをすることで余計な噛む力が顎関節にかからなくなり改善してゆくのが方法です

嚙み合わせだけが顎関節症の問題でない場合、顎関節の歪みや関節円板、咀嚼筋(そしゃく)の問題があれば対応で不十分となります。

繰り返し口を開けることで、痛み強くなり慢性化してゆきます

- 顎関節の動きが乱れ続けているのを、正しい位置へ元に戻す必要があります

体験談

40代・女性

10年以上まえの顎関節でなやみ、マウスピースをしながら口腔の予防体操を自分でしていたが1週間もしないうちにさらに悪くなりこのまま続けたらいいのか迷っていた。顎関節症の整体があるとネットで調べ遠方まで行ったこともあったが、顎関節を専門に診てくれるところは少なく、顎関節の施術をしてくれないところもありました。こちらに通いだして、初診で顎の痛みの原因がようやく施術していただけた感じです。仕事のストレスが大きく顎関節症が原因で仕事を控えていたこともありましたが、その心配もなくなりました。

お客様の声

10年以上前からの顎関節症・顎関節の痛み

- こちらに来院された時の症状はどうでしたか

- 長年の顎関節症で下あごや顔の歪みがひどくなってきた

- 頭痛も出てきました

- 来院する前にどのような不安や期待がありましたか

- 顎をきちんと見てくれるのか心配でした

- 実際に来院されてどうでしたか

- 初診から顔の歪みの原因や顎の痛みをきちんと見ていただけました

- 治療を受けてみて、来る前とは少しでも変化はありましか?

- 最近数か月は、片方の顎や頭痛もひどくなり生活に困るぐらいでした

- 数回の通院で落ち着いていく感じがしています

- 他院と比べて何が良かったですか?

- 大阪まで通わなければと心配でしたがきちんと治療していただけるので助かります

- 顎を専門に診ていただけ、自律神経の影響も見ていただけます

右の顎関節の痛み、あくびをすると顎が外れる

- こちらに来院された時の症状はどうでしたか

- 右の顎の関節の痛みとあくびを大きくするとたまに顎が外れ、痛みがきつく食事に困っていました

- 来院する前にどのような不安や期待がありましたか

- 中学の頃から歯科矯正をして、かみ合わせや歯並びを矯正していましたが、良くなるのか

- 実際に来院されてどうでしたか

- これから歯の矯正の必要があるのか不安でしたが、顎の関節の痛みや顎が外れる不安は減っています

- 治療を受けてみて、来る前とは少しでも変化はありましか?

- 大きくあくびをすると右顎がたまに外れ、頬が痛く食べるのも大変でしたがあくびをできるようになりました。

- 食事も問題なくできています

- 他院と比べて何が良かったですか?

- 学生の頃、歯科矯正をしてから顎関節が痛み出し、見た目も顎が出っ張り気になっていました

- 普段の気を付けることを注意しています

- 施術担当者の説明は理解しやすかったですか?

- はい、中学の頃より10年以上悩んでいましたが、歯科の矯正だけでなく、顎関節を整えることで痛みもなくなりました

左後頭部の頭痛、顎関節症で開口障害

- こちらに来院された時の症状はどうでしたか

- 左の後頭部の頭痛、顎関節の開口障害で食事がしにくい

- 来院する前にどのような不安や期待がありましたか

- カイロでポキポキしてから、調子が悪くなり良くなるのか

- 実際に来院されてどうでしたか

- 丁寧に診てくれて体全体のバランスをじっくり施術してもらえます

- 治療を受けてみて、来る前とは少しでも変化はありましか?

- 頭痛は初回から治まってます。

- 顎関節も食べ物を噛むのに無理がなくなりました

- 他院と比べて何が良かったですか?

- 痛みもなく顎を無理に開ける施術ではなく、体に負担がありません

- 歯科で、開口訓練をしていますが、口がロックする感じでした。

- 施術担当者の説明は理解しやすかったですか?

- はい、体がつらく、頭痛や顎関節症に長年悩んでいましたが、親切に診てくれます

顎関節の整体のビフォーアフター

-

ビフォー

-

アフター

-

ビフォー

-

アフター

顎関節症の原因

顎関節症になりやすい生活習慣に注意

以前はかみ合わせが原因と考えられマウスピースで様子を見るが一般的でしたが、最近の顎関節学会の見解ではかみ合わせの問題は原因の一つで、生活習慣や噛みくせ、片方で噛む習慣、咀嚼筋の問題、ストレス、不安など関係する。

顎関節の歪みやずれ、顎周りの咀嚼筋の異常やくせ、不正咬合が原因とするのが主流です

一度乱れた関節の歪みはそのまま食事や口を開ける動作を続けるうちに、ロックしてしまいそのまま続くことがあります。長年の顎関節症はこのような理由が重なっています

- 顎関節を長年そのままにしておくと、噛みにくくなり、歯や歯茎の問題にもなります。

無理な動きで関節円板にも負担が掛かり変形の恐れもあります

更に、脳神経への影響もあり自律神経症状が出やすくなります

頭痛、首の痛み、しびれ、耳鳴りなどに影響します

構造要因(下顎頭が小さい人、大きい人)

下顎頭が小さい人は顎関節が不安定になる分、顎関節に負担がかかります。下顎が小さい女の人に見受けられます。小学校時代に、給食で硬いものを人より時間がかかったこともこんな人です。噛む力や噛む回数が増えると持久力が必要ですから人よりゆっくり噛んで対応していたのかもしれません。

下顎が大きすぎる人も問題です。上の歯が下の歯の内側に入り込む動きになり顎関節の動きが不安定になります。

顎関節は左右別々に動くわけではなく、右と左が同時に動くことで噛んだり口を開けたりできます。この途中で左右のバランスが崩れやすいのも原因になります。

下顎が前へ・上顎が前へ

噛み合わせの問題(深いかみ合わせ・奥歯の非対称)

歯が抜けたあと何もせずそのままにすることで、抜けた歯の側には大きな力がかかります。下の奥歯が抜けたあとでは、かみ合せると下顎が本来より上に押し付けられる格好になります。これが顎関節の神経を圧迫したり筋肉に負担をかけ痛みとなります。

歯の接触では歯科でマウスピースで矯正が一般的ですが、併用して顎関節の矯正として筋膜整体などで顎関節を調整することもできます。

筋肉の障害によるもの

口を閉じる閉口筋に多くみられます。

腰痛になるのもレントゲンでは骨の問題しか映りませんが、腰を支える筋肉の問題が痛みの原因になることが良くあります

口を開けるのも閉めるのも筋肉の働きがあるからです。

特に噛み締めるときには大きな力が働きます。歯ぎしりや食いしばりがあればこれらの筋肉には大きなストレスとなり痛みを強くします

関節や靭帯の障害によるもの

顎関節の周りには関節の袋がありその中には骨を支える靭帯があります。

かみ違えと言われる食事中に途中で何かの力が加わりかみ違えることです。

また、口を開けているときに口をぶつけたりして力が加わることで靭帯や関節を痛めることがあります

予防・注意点

顎関節の悩みについてこちらの院長コラムを参考にしてください

「当院の特徴」顎関節症専門の整体です

1.問診

顎の痛みはどこに行けばよいのか、矯正歯科以外で良くなるのか不安も多いと思います。 丁寧に状況を聞いてゆきます。

2.顎関節の構造の説明

レントゲンには映らない、顎周りや口腔舌の筋肉の不具合も関係します。

3.顎関節に負担がかかる箇所をテェックします

歯ぎしりや歯の並びだけでなく、顎の関節の動きや下顎骨の動き乱れがないか、頭蓋骨や首の問題も顎関節に関係します。

4.顎関節の歪み・ずれの矯正

無理にポキポキしないソフトな矯正です。顎関節の動きが乱れることで普段の癖になり、やがてカクント音がする原因になります

5.顎関節の口腔舌周りの筋肉調整

トリガーポイント筋膜リリースで調整します。痛めた筋肉の調整で口の動きが軽くなります。口腔とは口の中のことで、指を添える程度の刺激です

6.再発予防へ予防体操をしてもらいます

自らが乱れた顎関節の動きを理解し、悪い癖を治せる手助けになります。自己流や無理な予防体操はかえって悪化します

顎関節症の症状

顎関節症では次の症状のうちどれかが当てはまります。

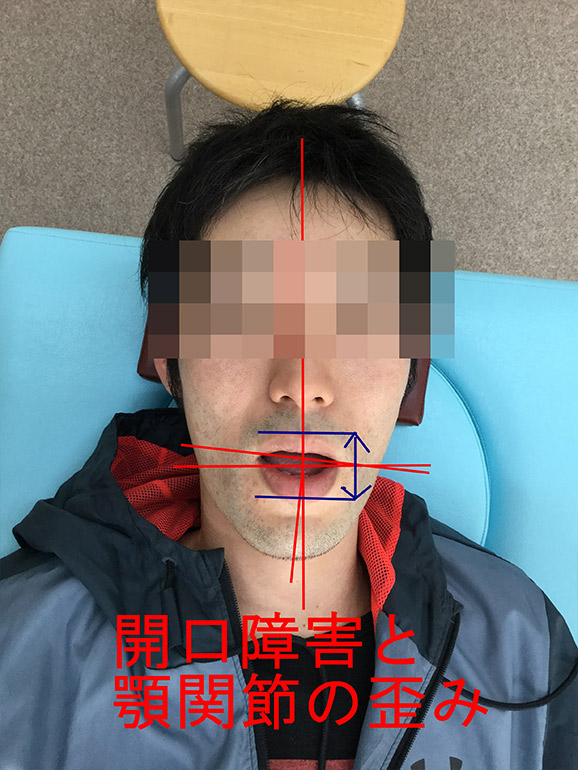

1.開口障害・口を大きく開けれない

顎関節症になると口を大きく開れなくなります。これを開口障害と呼びます。

一般的に症状が始まる頃が最も開けにくく、指の先1本分ぐらいしか口に入らないこともあります。しかし、完全に上下の歯が接触するほど開かなくなることはありません。当初開けにくくても、時間がたつと少しは開けれるようになってきます。

大きくとは自然とあくびなどすれば口は自分の指先が3本ぐらいは入るぐらい開きます。

顎関節症になると指先が2本の第一関節ぐらいしか開かないこともあります。

関節の痛みで開かない場合と顎関節の軸がずれて動きが悪くなっていることもあります。

下顎の下顎頭が前方に十分動いているかが判断基準になります。

両耳の少し前あたりのくぼみに自分の指先を当て口の開け閉めをすると下顎頭が動くことが目印になります。

痛みや関節の軸がずれることで急にこのような症状になります。

これが長引けば顎関節症となります。

多くの場合、口を開けようとすると痛みのある側に下あごが引っ張られ口が曲がって見えます。

2.顎関節や筋肉が痛む

顎関節症の特徴は口を開ける,食物を噛むと痛みが出てくることです。この動作をやめると痛みが引くことが特徴です。

噛んだり、口を開けるのは顎関節が動いているからできるのでその時に関節や筋肉に痛みが出ています。

痛みが出るところは耳の前の少しくぼんだ所や顎のえらなどに痛みが出ることが多いです。

主に噛み締める筋肉の咬筋(こうきん)や耳の上にある側頭筋に多く見受けられます。

また、これらの筋肉の痛みで頭痛も出やすくなります。

口を開ける動作以外でも下顎を横や前に動かすとき、硬いものを噛み絞めると痛みが出ます

また、顎周りの筋肉を指で押したときに痛みが出ることもあります。これは、筋肉や関節に疲労物質や筋肉が短縮しているため指で押すと痛みとなって現れます。

口を動かす際に急に何かの力が口に加わると顎関節の関節や靭帯を痛めることがあります。これが原因で周りの筋肉が硬くなり顎関節に痛みや動きの制限が現れます。

自分では気づいてなくても食いしばりや歯ぎしりは無意識で行っていることがあります。そのようなことが続けば顎関節にも負担はかかり続け痛みとなって現れます

3. 関節雑音・クリック音クレピスタ音

口を開け閉めすると耳の前あたりでカクンと音がすることがあります。

これをクリック音といいます。顎関節症の典型的な例です。乾いたはじけるような音で「コキコキ・ガクガク・パキパキ」など鳴ります。

これは関節内にある半月板のずれや引っ掛かりの音です。

痛みがなくこのクッリク音だけでは顎関節症とは呼ばれません。心配ないかもしれません。

顎関節矯正で半月板の位置を矯正することで対応できるかも知れません。

顎関節は音を鼓膜から内耳に伝える耳小骨のある中耳のすぐ前にあります。そのため顎関節で起こる音は敏感に耳に伝わります。

そのほかにザラザラするクレピスタ音があります。これは関節に骨に変形や硬化があるためといわれます。「ザラザラ・ギシギシ」などです。

クレピスタ音が出ることは顎関節の摩耗が進行してるかもしれません。日常で痛みが少なくなるよう顎関節の調整を続けることが必要です。

膝関節なども痛みがあるから即手術ではなく、少し物理療法や整体を続ける痛みが静まります。

半月板の手術も他に対処療法がないか十分検討が必要です。

顎関節症と噛み合わせ

歯並びの悪さを(歯並びが乱れている、歯列の真ん中が上下あっていない)ことを噛み合わせが悪いと考えられます。

これ以外に歯を抜いたままにしている、虫歯で噛む面が壊れたままになっている、もともと上下の歯がしっかり噛み合わせられていないなど咀嚼(そしゃく)機能が十分できない状態を噛み合わせが悪いといいます。

見た目だけでなく機能が十分働いていない状態も含みます。

例えば大臼歯がなくなると食べ物を十分すりつぶすことができなくなり顎関節に負担がかかります。

何もしていないときに人間の上下の歯は接触していません。

本来上下の歯は会話、食物の咀嚼、食物の嚥下(えんげ)の時に触れ合うだけです。

一日のうち約20分ぐらいです。

しかし、考え事や作業中に上下の歯を触れ合わすことで口を閉じることになります。

その間、顎関節に力が入り顎の筋肉が働き続けます。

接触が強く長時間になれば筋肉も疲労し痛みとなります顎関節も押さえつけられることで関節に負担がかかり痛みとなります。

人間の顎は普通に二本立ちの状態では重力に引っ張られ下に力が掛かるだけでかみしめる力は働かず顎関節には負担はかかりません。

顎関節の構造・動き

顎関節は耳の穴(外耳道)の前にあり。外耳道の手前に両手の指をあてて、口を開け閉めすると顎関節の動きがわかります。

顎関節は頭の骨の側頭骨と顎の骨の関節突起とでつながっています。その間に関節円板や靭帯、筋肉がつながります。

筋肉の咬筋や側頭筋は噛むために働く筋肉で大きな力を出します

関節周りに外側靭帯は顎を支えます。

関節の動きは不安定で食べ物を噛んだり飲み込んだりするために前後左右に動きます。

口を開けるときはまず顎関節の顎の部分が前に転がりながら動きます。

これは指が2本入る程度でさらに大きく開くためには、下顎が前に滑るように移動します。これができれば指先が3本入るまで顎が開きます。この動きができない、痛みが出る、クッリク音がすれば顎関節症です。

食物をかみ砕くためには大きな力が必要です。その分顎関節にも大きな負担がかかります

顎関節じたいは構造上丈夫にはできておらず動きが不安定になりやすい人は顎関節症になりやすくなります。

また、下顎が大きくえらが張っている人や下顎が小さい人も顎が疲れやすくなります。

- 関節円板・顎関節のクッションの役割

-

顎関節は頭の側頭骨と下顎の下顎骨とでできています。側頭骨と下顎骨の間の関節面に関節円板はあります。関節円板はタイヤのゴムのように弾力性があり下顎頭に付着しています。関節円板の役割は下顎が開くときに前方に移動します。また左右に下顎が動くときには食い違いを埋める役割をします。

私たちの顎は下顎の下顎が前に移動しながら口を開きます。その時関節板も前に移動することでスムーズな口の開け閉めができます

- 顎を動かす筋肉・口を開ける筋肉

-

口を開ける動きには大きな力は必要ありません。重力の働きで自然と口を開ける動きの下顎は地面のほうに降りていきます。働く筋肉は顎の下にある筋肉で顎二腹筋や舌骨筋になります。のどぼとけの上あたりにある筋肉です。

さらに、舌の動きも関係します。舌も筋肉のできており飲み込んだりかみ砕くには舌の動きが顎関節の動きに影響しまう。

- 口を閉める筋肉

-

大きな働きがある咬筋、側頭筋がります。顎関節症のひとにはこれらの筋肉に痛みが出ています。下顎を持ち上げ食べ物を噛み砕く働きをします。奥歯では約30キログラムの力がかかり歯に大きな負担になります。側頭筋はこめかみから耳の上まで痛みを出す頭痛にも関係します

- 顎関節症と関係する首の筋肉

-

顎関節は頭と首につながります。首のゆがみがあれば顎の位置も悪くなり、顎の動きに影響します。右の奥歯で噛み締める癖があれば右の顎に力が入り顎は右に下がります。結果首も右に下がりちょうど右の顎で電話を支えるような格好になります。顎に力が入れば首も負担がかかり姿勢も乱れ顎関節症になりやすくなります